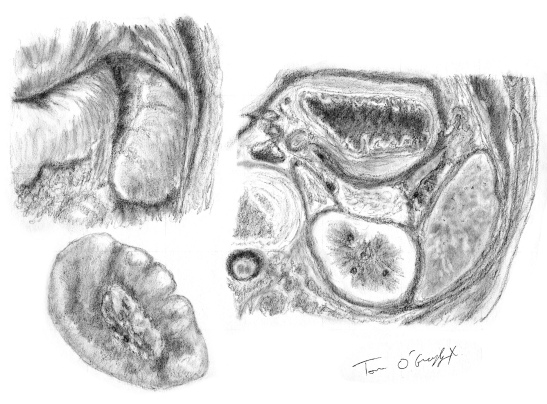

Traumatismes de la rate

les rapports anatomiques de la rate rapports en vue antérieure, coupe horizontale et sa face hilaire, d’après dissection

Lésion fréquente chez les polytraumatisés, célèbre pour avoir tué des patients de façon sournoise avec des ruptures en 2 temps sur un traumatisme d’apparence bénigne. Les ruptures totales de la rate ne sont qu’une facette des traumatismes spléniques avec les ruptures partielles sous-capsulaires, les hématomes et les contusions. L’échographie a permis une accélération dans la prise en charge de ces lésions, mais le scanner reste l’examen de référence.

La rate est un organe de l’hématopoïèse (régulation et destruction des éléments figurés du sang) et dans la lymphopoïèse (système immunitaire). Elle est en position thoraco-abdominale, dans l’hypochondre gauche en regard des dernières côtes, elle mesure 12 cm de grand axe à l’état normal. Elle est en relation avec la grande courbure de l’estomac en dedans, le diaphragme au-dessus d’elle, et posée sur l’angle colique gauche.

A l’état normal la rate située profondément, n’est pas palpable. Seules les rates pathologiques, déjà volumineuses ou franches splénomégalies sont palpables par leur rebord antérieur dépassant de l’auvent costal. Evidemment plus la rate est grosse et plus la rupture peut venir pour un petit trauma.

Ses vaisseaux viennent du tronc coeliaque pour la partie artérielle (artère splénique) et vont constituer une partie du tronc porte pour la partie veineuse (veine splénique), cheminant proche du pancréas. La rate est extrêmement vascularisée.

La rate n’est pas indispensable à la vie, son ablation n’entraine pas le décès du patient mais elle n’est pas non plus sans conséquences. Mais ses rôles ne sont pas négligéables et les patients splénectomisés ont plus de risque d’infections.

Elle se voit majoritairement dans les accidents de la voie publique mais aussi dans des chutes ou accidents de sport. Le mécanisme lésionnel est généralement indirect par lésion contre le grill costal, rarement par décélération, et exceptionnellement direct sur fracture costale ou lésion ouverte par arme blanche ou projectile.

En théorie toutes les associations lésionnelles sont possibles, du traumatisme crânien, d’autres viscères, du bassin et des membres.

Bilan initial

Clinique

On ne va pas se leurrer, l’examen clinique est pauvre dans ce genre de pathologie. L’évaluation clinique doit être rapide, mais il ne faut pas la shunter non plus. Deux tableaux cliniques sont possibles :

- patient en état de choc hémorragique, avec contracture ou défense abdominale

- patient stable avec douleur abdominale latéralisée à gauche, plutôt en hypochondre, ou thoracique gauche latérale très basse avec notion d’un choc dans cette zone. L’irradiation à l’épaule gauche est rare.

Les marques cutanées liées à un traumatisme dans cette région sont possibles mais leur présence ou absence, entre le simple érythème, la dermabrasion, l’ecchymose, ne permet pas de confirmer/infirmer une lésion de la rate.

Des formes tardives au-delà de 48h peuvent parfois montrer un ictère, un épanchement pleural gauche.

Biologie

Un bilan biologique standard comprenant une numération formule sanguine, des tests de coagulation fait partie du bilan systématique de tout traumatisé, d’autant plus que la probabilité de transfusion sanguine est haute.

La biologie et notamment la surveillance de la NFS est utile dans la surveillance, une fois le bilan d’imagerie réalisé et non pas l’inverse. Le test rapide Hemoccue® est utile même s’il est souvent d’une fiabilité relative dans la surveillance d’une déglobulisation.

Radiographie

Pas d’intérêt à la radiographie d’abdomen sans préparation pour l’exploration des traumatismes des parenchymes. Même la visualisation d’un pneumopéritoine associé par lésions de viscères creux peut être prise en défaut, en particulier pour une perforation couverte.

Une radiographie thoracique (plus qu’un gril costal qui a très peu d’intérêt) est utile si le traumatisme est assez haut situé, mais une fracture de côte en sous-diaphragmatique peut entrainer une lésion de la rate sans lésion thoracique associée.

Echographie

Elle doit être réalisée idéalement dès l’admission aux urgences par l’urgentiste sous forme de FAST ultrasound. La question est simple : y a t il un hémopéritoine ou pas ? Le repérage d’un épanchement péritonéal même minime est possible et facile. Le diagnostic de rupture de rate est possible échographiquement, mais le diagnostic de lésion partielle, de rupture capsulaire ou même de contusion de la rate nécessite l’expérience d’un radiologue et reste non fait même avec une lésion parenchymateuse dans presque la moitié des cas.

Elle a l’avantage de permettre de poser un diagnostic d’hémopéritoine massif nécessitant l’orientation directe vers le chirurgien, et de voir d’autres lésions associées : lésion hépatique franche, hémothorax, hémopéricarde, pneumothorax, … Mais c’est tout ce qu’on peut lui demander.

Elle peut être réalisée, en envoyant en radiologie, un malade stable avec suspicion faible de lésion splénique, mais ce n’est pas ce qui enchante les radiologues qui rendront toujours un compte rendu prudent avec conseil de scanner au moindre doute.

La reconnaissance de l’hématome périsplénique n’est pas forcément facile donnant une image de rate mal visualisée. L’épanchement péritonéal libre se voit parfois plus facilement à distance, dans l’espace de Morison ou dans le cul-de-sac de Douglas.

hémopéritoine du cas précédent, mieux vu dans le cul de sac de Douglas que dans le recessus spléno rénal

Ponction lavage péritonéale

Technique anciennement utilisée quand l’échographie n’était pas encore facile d’accès, en réalisant une technique similaire à la ponction d’ascite et infiltrant un peu de sérum physiologique réchauffé dans le péritoine et en récupérant le liquide.

Bilan secondaire

Scanner

Pivot de l’évaluation des traumatismes stables, il se fait avec injection de produit de contraste. Le scanner non injecté peut donner des faux négatifs car l’hématome peut être hyper- ou isodense et ne pas vraiment se différencier du parenchyme splénique.

Le scanner injecté avec un temps précoce et tardif, permet de de visualiser les fractures, hématomes, dévascularisations, l’extravasation du produit de contraste ainsi que les lésions abdominales et thoraciques associées.

Angiographie

Devenue rare, elle est surtout la partie évaluation avant geste d’embolisation.

Classification

AAST Injury Scale (American association for the surgery of trauma)

- Grade 1 :

Hématome sous-capsulaire< 10%

Lacération < 1 cm - Grade 2 :

Hématome sous-capsulaire 10-50%

Hématome parenchymateux < 5cm

Lacération 1-3 cm - Grade 3 :

Hématome sous-caspsulaire > 50%

Hématome parenchymateux > 5 cm

Lacération > 3 cm - Grade 4 :

Lacération atteignant les vaisseaux avec dévascularisation (> 25% de la rate) - Grade 5 :

Rate rompue ou détruite

Dévascularisation complète

L’association de plusieurs lésions de la rate fait passer d’un stade à un autre.

Traitement

L’orientation d’une suspicion de lésion splénique doit être relativement simplifiée :

- malade instable, dirigé directement au bloc opératoire en débutant la réanimation, une échographie peut être réalisée très rapidement pour confirmer l’hémopéritoine

- patient stable avec suspicion de lésion splénique : surveillance car il peut s’aggraver brutalement alors qu’il était stable, mais bilan d’imagerie par scanner injecté pour faire le bilan lésionnel et choisir l’attitude thérapeutique. Si le scanner n’est pas disponible immédiatement, ce qui est souvent le cas, une échographie en salle doit être réalisée pour rechercher un hémopéritoine modéré

Réanimation

Remplissage vasculaire, amines vasopressives, surtout transfusion de concentrés globulaires chez les malades instables qui vont aller au bloc opératoire.

Chirurgie

L’abord classique d’urgence d’un patient choqué est une laparotomie large pour réaliser l’hémostase le plus vite possible (chirurgie de damage control) et faire le bilan lésionnel opératoire. Actuellement de nombreux cas de rates traumatiques sont des traumatismes isolés ou associés à des lésions hépatiques qui ne nécessitent pas forcément de geste immédiat et la coelioscopie est indiquée.

La splénectomie totale n’est plus indiquée systématiquement devant toute lésion de la rate même les ruptures. La conservation de l’organe à visée immunitaire est préférable chaque fois que possible par splénectomie partielle s’il le faut. La suture est difficile et nécessite d’être appuyée sur tampons résorbabes, l’application de colle biologique ou l’entourage par prothèses-filets ou des splénorraphies sont possibles.

En cas de lésion de grade 5, la splénectomie est totale avec si l’état hémodynamique le permet, autotransplantation.

Tout splénectomisé total devra être vacciné régulièrement contre le pneumocoque, et recevoir une antibioprophylaxie en cas de geste invasif.

Radiologie interventionnelle

L’embolisation est une technique très utile pour des lésions modérées mais avec saignement actif permettant d’éviter la chirurgie. Elle utilise des coils pour boucher l’artère splénique et arrêter le saignement. Les possibilités d’embolisation dépendent de la présence d’une reperfusion par les vaisseaux collatéraux, aussi cette embolisation cherche à être la plus distale possible.

Il faut pouvoir transférer le malade au bloc opératoire rapidement si la radio-intervention n’est pas possible ou échoue.

L’indication reste le patient stable avec une extravasation active au scanner ou l’association à des lésions du bassin ou du rein qui peuvent aussi bénéficier de l’embolisation.

« Seurat spleen » avec aspect multiple d’extravasation de produit de contraste, dans un traumatisme fermé de l’abdomen

Surveillance armée

Elle est possible sur les lésions bien bilantées grade 1 et 2, chez les patients stables, mais se réalise en milieu chirurgical avec possibilité soit d’intervenir chirurgicalement en cas d’aggravation clinique soit d’embolisation.

A partir du grade 3, la surveillance nécessite des soins intensifs et donc un traitement interventionnel. Les critères majeurs sont la stabilité hémodynamique ( < 2 concentrés globulaires, ou < 1000 cc de remplissage), l’absence de suspicion de lésion d’organe creux, l’extravasation de produit de contraste au scanner. Les critères mineurs sont l’âge < 55 ans, un hémopéritoine peu abondant et un grade lésionnel peu élevé.

Cette surveillance a un inconvénient, c’est une incidence non négligeable d’aggravation secondaire par rupture lors de l’hospitalisation en soins intensifs, et la méconnaissance d’autres lésions digestives par visualisation directe, en ne se basant que sur le scanner. Elle nécessite la répétition des examens d’imagerie ce qui a un coût également.

Le développement secondaire de pseudo-anévrismes ou de fistules traumatiques artério-veineuses est possible.

hématome périsplénique, pseudoanévrismes et fistule artério-veineuse traumatique 1 semaine après traumatisme splénique traité de manière conservative

Références

Traumatismes graves, Beydon L Carli P Riou B, Arnette

Traumatismes de la rate , collège de chirurgie pédiatrique, 2007

Traumatismes de la rate , MAPAR 2006

Traumatisme abdominal fermé , CAPMU présentation

Traumatisme et conservation splénique , présentation

Traumatismes spléniques fermés : scanner et radiologie interventionnelle , présentation

Traumatismes spléniques : du scanner à l’embolisation : le rôle du radiologue , présentation

Place de l’embolisation dans les traumatismes fermés de la rate, présentation

Les limites du traitement non opératoire des traumatismes abdominaux fermés , mémoire de l’académie de chirurgie

Spleen Trauma Imaging , Splenic Rupture , Blunt Abdominal Trauma , Pediatric Abdominal Trauma , Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) , Medscape

Splenic trauma , grading injury , Radiopaedia

Trauma of the spleen , Ultrasoundcases

Search results tagged spleen , The trauma professionnal’s blog

Médias

Echographie de l’hypochondre gauche

coelioscopie pour traumatisme de la rate

splénectomie par laparotomie

[https://www.youtube.com/watch?v=Q3SAMZeFtts]

thoracotomie

thoracotomie thoracotomie

thoracotomie